Marseille. Eine Stadt im Film

15. November bis 2. Dezember 2013

Die Retrospektive zur Filmstadt Marseille lädt dazu ein, aus neuem Blickwinkel auf Frankreich zu schauen. Seit den Gebrüdern Lumière ist die älteste Metropole der „Grande Nation“ fester Bestandteil der europäischen und amerikanischen Filmgeschichte, aber auf eine ganz andere Weise als Paris. In dieser Stadt des Transits, in einem (ehemaligen) Kolonialreich, ist es zuallererst der Hafen, der das urbane Bild prägt. Er ist das Tor zum Mittelmeerraum; über ihn werden nicht nur die aus den Kolonien importierten Rohstoffe verarbeitet, sondern hier gelangen auch immer wieder neue Bevölkerungsgruppen nach Marseille, die meist im Umfeld des Hafens ihr Auskommen finden und der Innenstadt ihren lebendigen Charakter verleihen.

Dieser kulturgeschichtliche Hintergrund bestimmt die Marseille-Filme nicht nur, was Schauplätze wie den Alten Hafen und den Industriehafen betrifft. Er ist auch die Basis für eine spezifische Mischung in der Marseiller Kinematografie: ein Regionalkino, das sich im Sinn realistischer und politischer Filmarbeit mit den für die Stadt existentiellen Fragen der Arbeit und Migration auseinandersetzt – und zugleich ein Genrekino von europäischen und amerikanischen Regisseuren, die in Marseille neben dem mediterranen Flair einen archaischen, popularen und exotischen Süden suchen.

Die erste Tendenz führt ab den 1930ern zur Herausbildung eines lokalen, heute immer noch kreativen cinéma engagé mit Vertretern von Jean Renoir bis Robert Guédiguian. Die zweite Strömung modelliert vor allem zwei entgegengesetzte Genres unter lokalen Vorzeichen – die (Musik-)Komödie und den Kriminalfilm. Sie machen Marseille zur solaren Idylle bzw. zum Ort des Verbrechens, etwa bei dem französischen Autor und Produzenten Marcel Pagnol und beim US-amerikanischen Filmemacher John Frankenheimer.

Die Schau will mit rund 20 Filmen einen Eindruck von dieser Diversität der Marseiller Kinematografie vermitteln. Den historischen Anfang bilden dabei drei Filmemacher der Stummfilmära. Die Brüder Lumière, László Moholy-Nagy (Impressionen vom Alten Marseiller Hafen) und Jean Epstein (Cœur fidèle) zeigen in sehr unterschiedlichen modernistischen Formen die Spannung zwischen einem bürgerlichen Marseille, das vom kolonialen Status der Stadt profitiert, und den Schattenseiten in Form sozialer Verelendung. Daran schließen sich zwei sehr konträre Regisseure an, die das französische Kino der Zwischenkriegszeit prägten und deren Filme bis heute mit dem bürgerlichen Süden bzw. dem linken Norden der Stadt, mit der provenzalischen Komödie bzw. dem engagierten Migrationsfilm assoziiert werden – Marcel Pagnol (Marius, Fanny) und Jean Renoir (Toni).

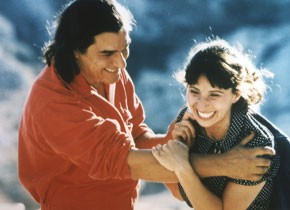

Ein weiterer Schwerpunkt der Retrospektive liegt auf dem Marseiller Autorenkino der Nachkriegszeit. Das antikolonialistische Schaffen Paul Carpitas (Le Rendez-vous des quais) und die Filme des Theatermanns und Brechtianers René Allio (z. B. Die unwürdige Greisin) beeinflussen das urbane Imaginäre der Hafenstadt – und vermitteln die gesellschaftlichen Konflikte, die sie im Zuge ihrer Modernisierung erlebt hat. Das gilt auch für die Werke des heute populärsten Marseiller Regisseurs, Robert Guédiguian, der seit den frühen 1980er Jahren in Filmen wie Dernier été oder Marius et Jeannette Marseille vom Norden her einfängt.

Diese lokale Kinotradition, die auf Filmstars wie Raf Vallone, Andréa Ferréol, Ariane Ascaride oder Jean-Pierre Darroussin zurückgreift bzw. sie hervorbringt, wird kontrastiert durch französische und internationale Filme, die von außen auf die Stadt blicken. Dabei lassen sich zwei Tendenzen verfolgen. Jene des europäischen Autorenfilms schreibt sich oft in die minimalistische Ästhetik des Marseiller Kinos ein (z.B. bei Claire Denis, Angela Schanelec oder Erick Zonca), greift aber auch in überschwänglicher Weise populäre Traditionen auf (wie Jacques Demys Musikfilm Trois places pour le 26 mit dem „Marseiller Kind“ Yves Montand). Die „kriminalistische“ Tendenz wiederum (etwa bei Regisseuren wie Maurice Tourneur, Hugo Fregonese oder John Frankenheimer) stilisiert Marseille als Stadt des politischen und ökonomischen Verbrechens und sorgt für Diskussionsstoff vor Ort – gerade 2013, im Jahr der Kulturhauptstadt, wo Imagefragen hoch im Kurs stehen.

La Ville est tranquille, der Titel von Robert Guédiguians wohl bezwingendstem (und ebenfalls mit dem Sujet der Kriminalität befasstem) Film, besagt natürlich ironisch das Gegenteil: Es ist gerade das Nicht-Geruhsame, das Marseille zu einer kinematografisch so aufregenden Stadt macht.

Die Retrospektive wurde in Zusammenarbeit mit Daniel Winkler kuratiert, dessen Buch "Transit Marseille" heuer eine erweiterte Neuauflage im Schüren-Verlag erlebt hat und im Filmmuseum erhältlich ist. Winkler, Romanist und Filmwissenschaftler an der Universität Innsbruck, wird Einführungen zu mehreren Vorstellungen geben.

Zusätzliche Materialien