Hot on Cool

TV zwischen Show und Vierter Gewalt

TV zwischen Show und Vierter Gewalt

6. bis 27. November 2025

"Wir handeln nicht mit Bildern, sondern mit der Realität", bemerkte Edward Bernays, gebürtiger Wiener und Neffe Freuds und Autor des 1928 erschienenen Buchs Propaganda. 70 Jahre Fernsehen in Österreich bietet den Anlass über die Entwicklung eines Massenmediums nachzudenken, welches in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das gesellschafts(ab)bildende Leitmedium gewesen und auch heute noch in vielen Ländern ist, wobei sich in den letzten Jahrzehnten deutliche Veränderungen in und um sein nun digitales Sein gezeigt haben. Neben dem Avantgardefilm, der wie die Bildende Kunst Aspekte des mächtigen öffentlichen Tele-Raums reflektiert hat, war es der Spielfilm mit seinen narrativen Optionen, der diesen Teil unseres Meta-Universums, des technologischen Sehens auf die Welt über die Bande, interpretiert hat. 'Im Kino wird der Zuschauer vom Bild angezogen, im Fernsehen wird der Zuschauer vom Bild angestrahlt', unterschied sinngemäß Jean-Luc Godard in den Histoire(s) du cinéma prägnant die beiden Medien. Gerade die Perspektive von einem Massenmedium auf ein anderes, die gegenseitige Reflexion, öffnet produktive Differenzen dieser Besonderheiten, im McLuhan'schen Sinne denkt somit ein "heißes" über ein "kaltes" Medium nach.

An das Medium TV wurden von allen gesellschaftlichen Seiten unterschiedliche Ansprüche gestellt, wie auch amerikanisches Privatfernsehen oder europäische öffentlich-rechtliche Anstalten mit anderen Maßstäben bewertet werden müssen. Auch sollte man sich in Erinnerung rufen, dass bestimmte Aspekte des Fernsehens vom frühen Kino übernommen wurden, der Blick auf ferne Länder, spektakuläre und politische Ereignisse wurden schließlich zunächst im Wanderkino und den Wochenschauen zum Ereignis. So pendelt the tube zwischen Entertainment und Skandalisierung, Information und Manipulation wie auch zwischen potenzieller Vierter Gewalt und Propaganda. Fest steht jedenfalls, dass unsere heutigen Diskurse über Fake News versus Fakten angesichts einer Lawine "sozialer" Medien keine neuen Phänomene sind, sondern einen Verweis darauf darstellen, dass diese Probleme der Wahrnehmung in der Massenkommunikation schon da waren als die ersten Medien aufgetaucht sind und noch klar zwischen Sender und Empfänger unterschieden wurde.

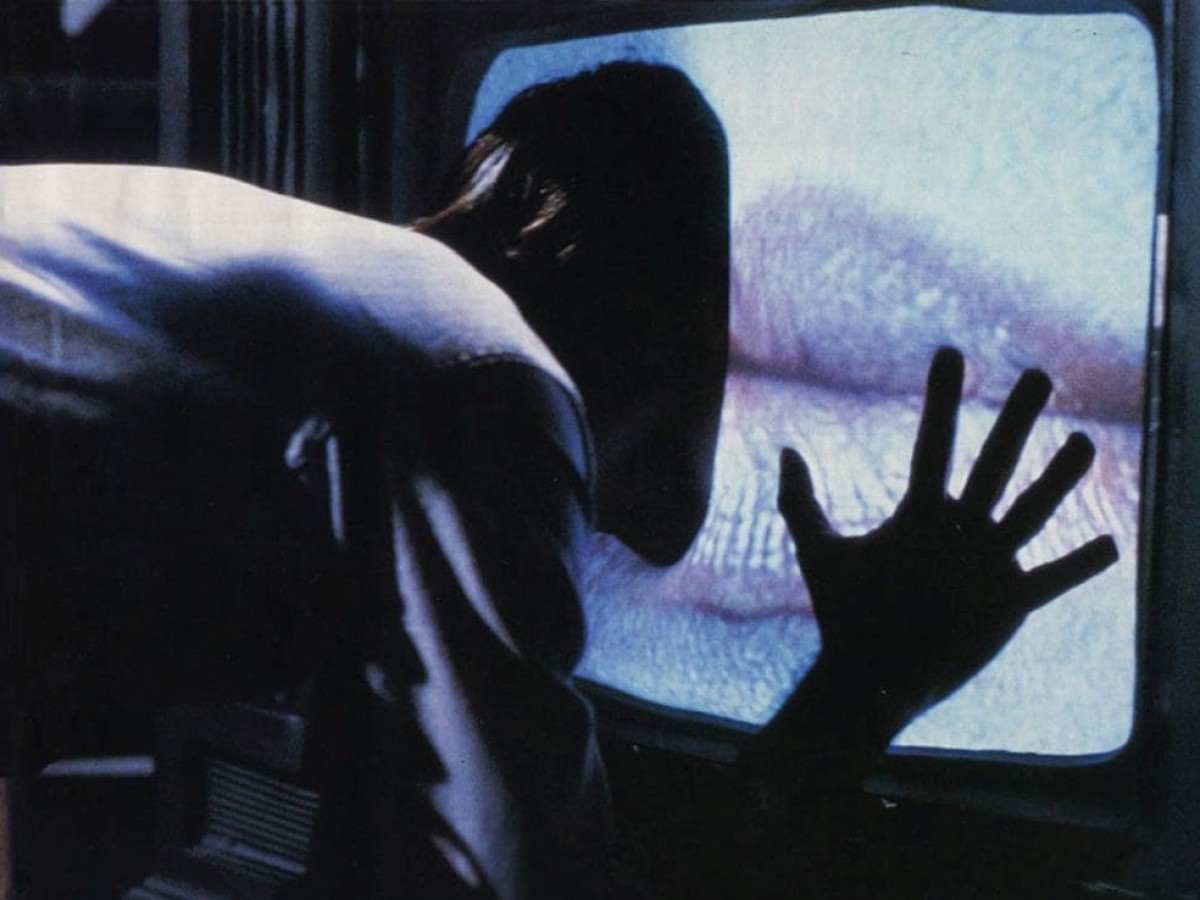

Neben einem Special zu Robert Sheckleys visionärer Kurzgeschichte The Price of Peril, das in zwei Filmen von Tom Toelle und Yves Boisset die Vorwegnahme des Reality-TV zur Aufführung bringt, zeigen andere Werke Bereiche wie politische Berichterstattung (Haskell Wexler, Nathaniel Gutman), Sensation und Voyeurismus (Bertrand Tavernier, Michael Haneke), Starmoderatoren amerikanischer Sender (Sidney Lumet), die Traumwelt des Fernsehens (Hal Ashby, David Cronenberg, Claude Chabrol und Peter Weir), spannen einen Bogen vom kollektiven Unterhaltungsphänomen der Quizshows (Robert Redford) bis hin zu investigativem Journalismus (James Bridges) oder Aspekten der Vierten Gewalt (George Clooney).

Günther Anders meinte pointiert: "Wir sind invertierte Utopisten: Während Utopisten dasjenige, was sie sich vorstellen, nicht herstellen können, können wir uns dasjenige, was wir herstellen, nicht vorstellen." (Günther Selichar, Kurator)

Günther Selichar dankt Christoph Huber, Jurij Meden und Loredana Selichar für wesentliche Hinweise.

Einführungen von Günther Selichar und Christoph Huber bei ausgewählten Terminen. Zwei Diskussionsveranstaltungen ergänzen das Filmprogramm.

"Wir handeln nicht mit Bildern, sondern mit der Realität", bemerkte Edward Bernays, gebürtiger Wiener und Neffe Freuds und Autor des 1928 erschienenen Buchs Propaganda. 70 Jahre Fernsehen in Österreich bietet den Anlass über die Entwicklung eines Massenmediums nachzudenken, welches in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das gesellschafts(ab)bildende Leitmedium gewesen und auch heute noch in vielen Ländern ist, wobei sich in den letzten Jahrzehnten deutliche Veränderungen in und um sein nun digitales Sein gezeigt haben. Neben dem Avantgardefilm, der wie die Bildende Kunst Aspekte des mächtigen öffentlichen Tele-Raums reflektiert hat, war es der Spielfilm mit seinen narrativen Optionen, der diesen Teil unseres Meta-Universums, des technologischen Sehens auf die Welt über die Bande, interpretiert hat. 'Im Kino wird der Zuschauer vom Bild angezogen, im Fernsehen wird der Zuschauer vom Bild angestrahlt', unterschied sinngemäß Jean-Luc Godard in den Histoire(s) du cinéma prägnant die beiden Medien. Gerade die Perspektive von einem Massenmedium auf ein anderes, die gegenseitige Reflexion, öffnet produktive Differenzen dieser Besonderheiten, im McLuhan'schen Sinne denkt somit ein "heißes" über ein "kaltes" Medium nach.

An das Medium TV wurden von allen gesellschaftlichen Seiten unterschiedliche Ansprüche gestellt, wie auch amerikanisches Privatfernsehen oder europäische öffentlich-rechtliche Anstalten mit anderen Maßstäben bewertet werden müssen. Auch sollte man sich in Erinnerung rufen, dass bestimmte Aspekte des Fernsehens vom frühen Kino übernommen wurden, der Blick auf ferne Länder, spektakuläre und politische Ereignisse wurden schließlich zunächst im Wanderkino und den Wochenschauen zum Ereignis. So pendelt the tube zwischen Entertainment und Skandalisierung, Information und Manipulation wie auch zwischen potenzieller Vierter Gewalt und Propaganda. Fest steht jedenfalls, dass unsere heutigen Diskurse über Fake News versus Fakten angesichts einer Lawine "sozialer" Medien keine neuen Phänomene sind, sondern einen Verweis darauf darstellen, dass diese Probleme der Wahrnehmung in der Massenkommunikation schon da waren als die ersten Medien aufgetaucht sind und noch klar zwischen Sender und Empfänger unterschieden wurde.

Neben einem Special zu Robert Sheckleys visionärer Kurzgeschichte The Price of Peril, das in zwei Filmen von Tom Toelle und Yves Boisset die Vorwegnahme des Reality-TV zur Aufführung bringt, zeigen andere Werke Bereiche wie politische Berichterstattung (Haskell Wexler, Nathaniel Gutman), Sensation und Voyeurismus (Bertrand Tavernier, Michael Haneke), Starmoderatoren amerikanischer Sender (Sidney Lumet), die Traumwelt des Fernsehens (Hal Ashby, David Cronenberg, Claude Chabrol und Peter Weir), spannen einen Bogen vom kollektiven Unterhaltungsphänomen der Quizshows (Robert Redford) bis hin zu investigativem Journalismus (James Bridges) oder Aspekten der Vierten Gewalt (George Clooney).

Günther Anders meinte pointiert: "Wir sind invertierte Utopisten: Während Utopisten dasjenige, was sie sich vorstellen, nicht herstellen können, können wir uns dasjenige, was wir herstellen, nicht vorstellen." (Günther Selichar, Kurator)

Günther Selichar dankt Christoph Huber, Jurij Meden und Loredana Selichar für wesentliche Hinweise.

Einführungen von Günther Selichar und Christoph Huber bei ausgewählten Terminen. Zwei Diskussionsveranstaltungen ergänzen das Filmprogramm.

Zusätzliche Materialien

Fotos 2025 - "Hot on Cool"